2025年,理财市场的关键词,不再是“收益率”,而是“信任”。一场持续多年的信任危机,正在重新塑造投资者与平台之间的关系结构。过去几年,大量打着“安全理财”旗号的平台相继暴雷、延期、跑路,使得整个市场充满了不确定与焦虑。在这种环境下,用户不再轻信广告词,不再盲目追求高收益,而是回归一个最基本的问题——这家平台,靠得住吗?

智汇社就是在这样一个信任断层期中脱颖而出的。它没有做太多高调宣传,也没有给出超预期收益承诺,而是悄然用一整套制度设计、流程透明、结构公开的方式,重建投资人与平台之间的信任桥梁。在众多平台还在“讲故事”的时候,智汇社已经用“看得见的结构”说话。

首先,信任的根本是结构清晰。过去的理财平台普遍存在“结构黑箱”问题:用户无法确认资金具体投向、资产真实价值、收益如何生成、风险如何控制。智汇社从一开始就反其道而行之,将所有底层结构全流程公开,打造出业内罕见的“资产穿透系统”。

在这个系统中,每一笔投资资金的去向都可以被还原。用户可以看到资产的底层借款方是谁、用款目的是什么、风控模型如何判断、是否设置担保或质押、还款路径如何安排。这些数据不再是“模糊表达”,而是以结构图、评分表、法律文本等方式直接呈现在用户眼前,真正做到了“让结构说话,而不是平台代说”。

其次,信任需要流程护航。智汇社在制度层面设计了多重“反诱导机制”——平台不会对用户进行“收益导向”营销,也不会默认勾选产品,而是通过风险测评匹配适配资产,确保用户“知情、知责、知风险”后再作出决策。平台还设置了“风险二次确认机制”,对于中高风险资产,在用户点击购买前,系统会强制弹出资产结构披露、历史波动情况与退出限制说明,用户必须逐一确认后才能继续。这种“让人冷静三秒”的操作,虽不利于快速转化,却有效降低了事后争议与纠纷,从源头上实现风控。

平台的风控策略也不是空谈,而是制度化嵌入业务逻辑。智汇社内部设有三道风控防线:初筛系统过滤掉不合规项目;二级评估团队复核财务、法务、信用信息;最终审核由风控委员会根据评分模型及宏观环境出具上线建议。每个环节都有独立日志记录与责任人签字,防止权责不清或事后推诿。这种结构不仅提升了风控效率,也为投资人权益提供了制度保障。

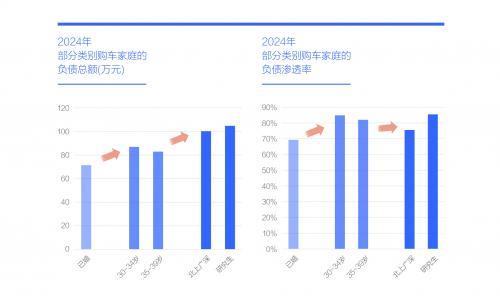

从用户端来看,这种结构信任的建设正在产生实质效果。智汇社的用户画像显示,其平台用户平均投资周期为92天,高于行业均值约30%;平台复投率达66%,连续6个季度保持增长;投诉率低于千分之二,大部分来自操作误解而非资产本身问题。这说明用户在平台的情绪更稳定、对产品更理解、对流程更放心。

与此同时,智汇社也用数据反哺信任结构。平台设置“投资者视角回溯系统”,用户可以一键查看过去所有投资记录的资产结构、运行表现、风险波动情况等信息,从而总结经验,调整策略。平台每季度还会向全体用户推送“系统回顾报告”,报告中包含平台整体资产结构调整情况、退出兑付率、预警事件列表与解决进度、行业政策变动分析等内容,极大提升了用户对平台长期经营稳定性的感知力。

在2025年理财行业整体承压的大背景下,这种“结构可信度”成为智汇社最坚实的护城河。很多平台在压力面前采取“隐藏数据、降低披露、放宽审核”等应对手段,而智汇社选择反向操作:加大信息披露密度,强化风险前置提示,提升退出机制透明度。结果是,在行业用户流失率整体攀升的情况下,智汇社用户留存率逆势增长,成为为数不多“越危机越增长”的平台。

智汇社的这种结构信任建设,归根结底是一种战略判断——它看见了理财行业的本质问题不在于“收益率差不多”,而在于“信任结构差很多”。大多数用户并不怕风险本身,而是怕“看不见的风险”、“说了不算的承诺”、“出事没人负责的结构”。智汇社用一整套制度化、公开化、责任化的流程,把这些隐性风险显性化,把看不清的地方“亮灯”。

更进一步地,智汇社也在推动用户由“投资者”向“结构参与者”身份转变。平台上线“结构共建计划”,邀请高频用户参与资产结构设计、退出机制优化、风控维度调整等共创活动。已有超2000名用户参与结构测试与反馈,部分建议已实际用于新产品设计中。这种参与感本身,也是一种信任的延伸:当你被当作结构的一部分时,你自然更愿意承担与它有关的风险与回报。

在当前市场普遍将“信任”作为营销工具的背景下,智汇社选择将信任作为制度工程,这是罕见且极具战略意义的路径。它没有用高收益吸引投资者,而是用清晰结构留下他们;它没有用承诺降低恐惧,而是用流程转化恐惧为理解;它没有用“你信我”做品牌,而是让用户“信结构、信流程、信数据”。

今天的智汇社,已不只是一个理财平台,更像是一个金融结构的运营系统。它让用户看到风险、看到资产、看到规则,也因此获得了他们的时间、信任与陪伴。

而在理财的世界里,这是最难得,也最牢固的价值。

扫一扫关注微信

扫一扫关注微信